帖子是什么意思,帖子的意思是什么(啟功先生教你學書法)

最佳答案 問答題庫1668位專家為你答疑解惑

關于【帖子是什么意思】,帖子的意思是什么,今天向乾小編給您分享一下,如果對您有所幫助別忘了關注本站哦。

內容導航:1、帖子是什么意思:「愙齋書法」啟功先生教你學書法2、帖子是什么意思,帖子的意思是什么1、帖子是什么意思:「愙齋書法」啟功先生教你學書法

因為碑帖上的字是我們模仿的字樣子,所以很多人就認為它是最準確的了,認為當時書法家寫到石碑或木版上的就是那樣,因而對碑帖上呈現出的每一細微處都覺得是必須效法的。其實并非如此。刻出來的字與手寫的字不但有誤差、有失真,而且有好幾層誤差與失真。這只需搞清碑帖的制作過程就能明了。

第一個過程是用筆蘸朱砂寫在石頭上,稱“書丹”。因為朱砂比墨在石頭上更顯眼,便于雕刻。

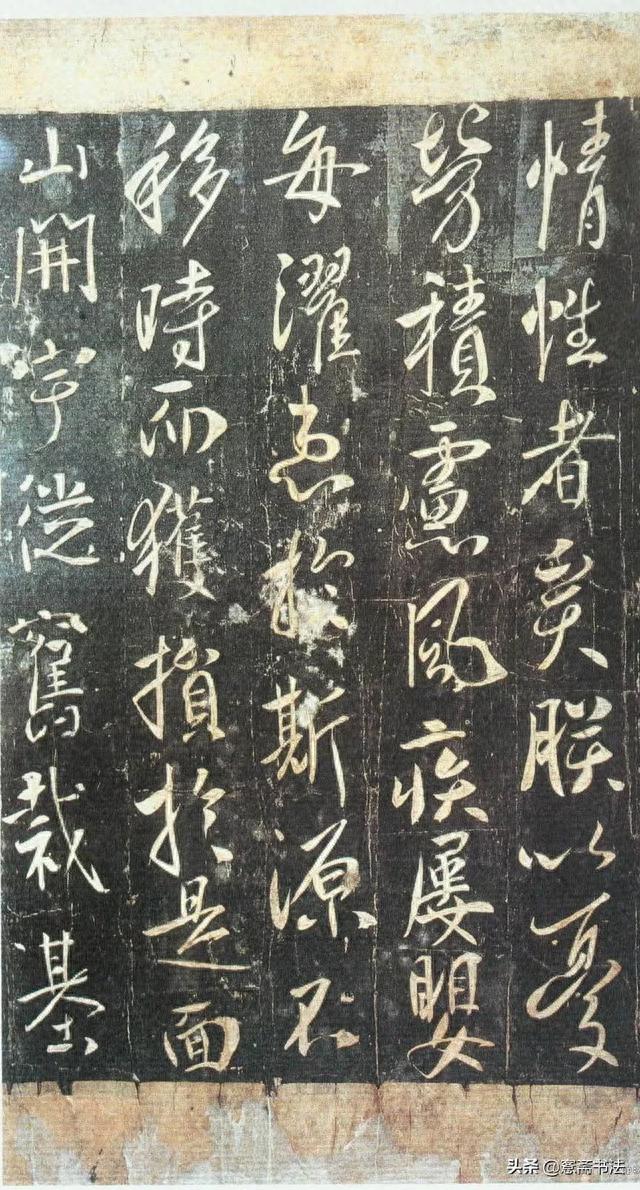

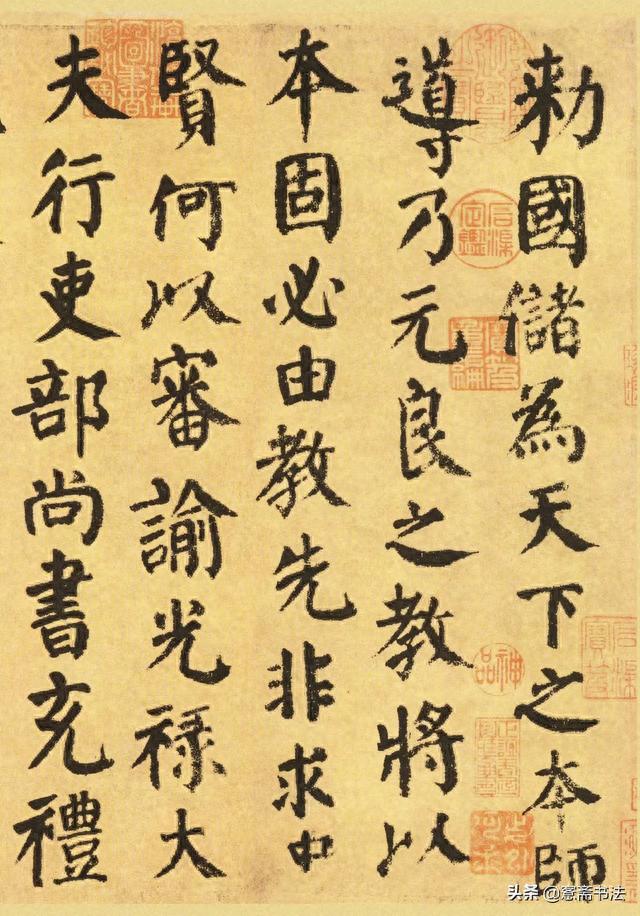

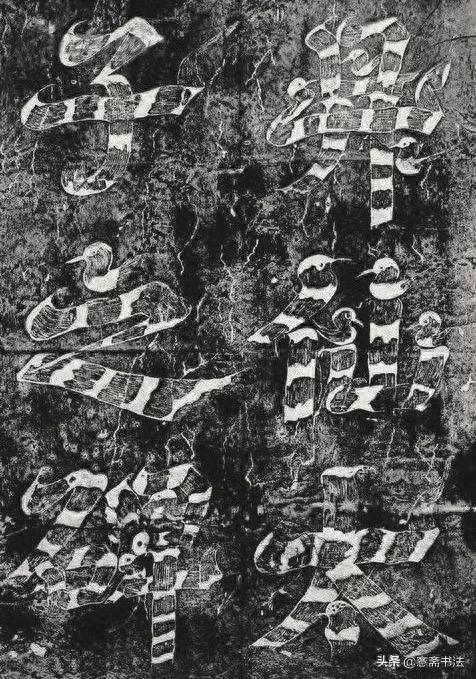

▲李世民《溫泉銘》局部

第二道工序是刻。刻的時候就以紅道為據。我曾在河南的“關林”看到很多出土的碑,因為“書丹”時有的筆道很肥,刻完之后,刀口的外面還殘留著朱砂的顏色。可見刀刻的痕跡與第一道工序——“書丹”的痕跡已不完全相符了,有的可能沒到位,有的可能過頭了,這是第一次失真。再好的刻工也不能與“書丹”時完全一樣。在流傳下來的碑刻中,刻得最好的是唐太宗的《溫泉銘》,現在見到的敦煌的《溫泉銘》,筆鋒及其轉折簡直就和用筆寫的一樣,我在《論書絕句》中曾這樣稱贊它:“細處入于毫芒,肥處彌見濃郁,展觀之際,但覺一方黑漆版上用白粉書寫而水跡未干也。”但這樣的精品終究是極少數,從道理上講,刀刻的效果總不能把筆寫的效果全部表現出來,比如不管是蘸墨也好,蘸朱砂也好,色澤的濃淡、筆畫的干濕,以至筆勢的頓挫淋漓就是刀工所不能表現的。用筆寫的時候可能會出現“燥鋒”和“飛白”,即墨色比較干時,筆道會隨運筆的方向出現空白,這就不好刻了。沒辦法,所以定武本的《蘭亭序》就只好在這地方刻兩條細道,表明此處是由“燥鋒”所出現的飛白,其實原字的飛白并不止兩道。我曾拿唐人寫經中的精品來和唐碑加以比較,明顯感到寫經的筆毫使轉,墨痕濃淡,一一可按,但碑經刻拓,則鋒穎無存。兩相比較,才悟出古人筆法、墨法的奧妙。又曾看到智永的《千字文》真跡,其墨跡的光亮至今還非常鮮明,這是碑帖無論如何也表現不出的。

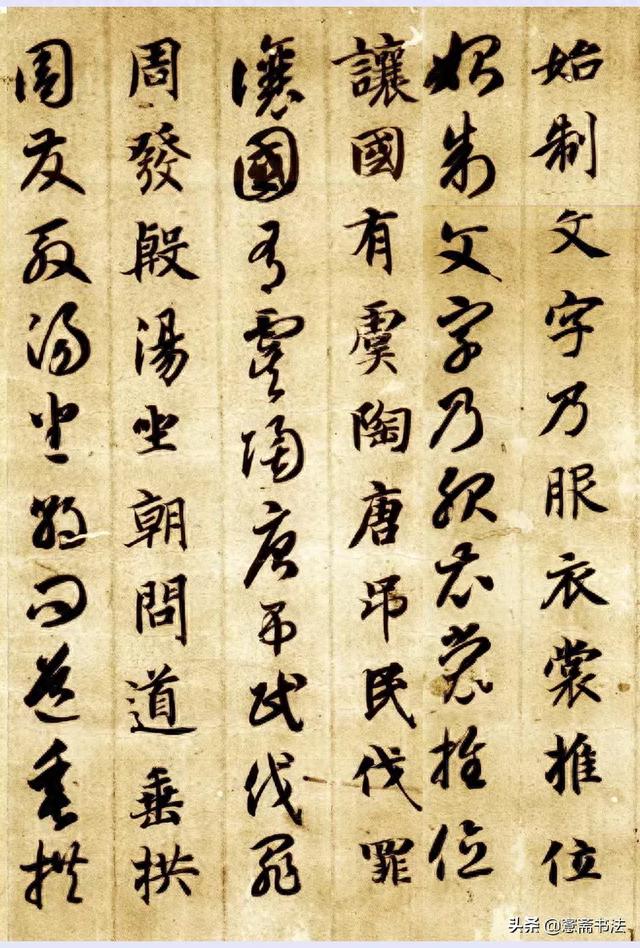

▲《千字文》局部

第三道工序是拓碑。拓時先用濕紙鋪在碑上,然后墊上氈子往下按,這樣,碑上凹下的筆畫就在紙背上被按成凸出的筆畫了,再在上面刷上墨,凹下的地方因沾不上墨,所以就成為黑紙白字了。但按的時候力量不會絕對均勻,力量不到、按得不瓷實的地方就會使拓出來的筆道變細,這是第二次失真。刷墨的時候也不會絕對的均勻,再加上墨如果比較濕,或者紙比較濕,就會洇到凹下去的部分,這樣筆畫的粗細與形狀也會與原字不同,這是第三次失真。

第四道工序是把紙揭下來裝裱。裱時要將紙抻平,這樣一來筆道又會被抻開,這是第四次失真。碑帖流傳的時間過長會破舊損壞,需要重裱,這是第五次失真。

而更糟糕的是有的碑也會損壞,如毀于戰火、毀于雷電,或者被拓的次數過多而將碑面損壞,于是只好根據現有的拓片重新翻刻。拓片已經失真,根據失真的東西翻刻豈能不再次失真?這是第六次失真。當然,好的翻刻本也有。如乾隆年間無錫秦家,根據宋拓本翻刻《九成宮》,在當時可以賣到一百兩銀子一本。因為當時的科舉考試非常重視書法,當時書法的標準為“黑大光圓”,于是人們就不惜重金來買好碑帖。

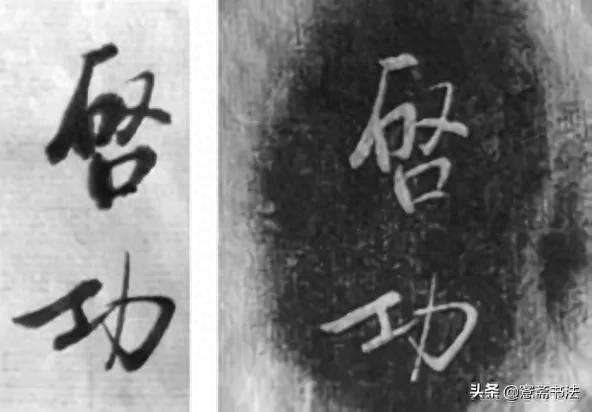

▲墨跡與拓本比較(啟功刊刻)

試想,輪到你手中的碑帖不知已失真多少次。最好刻的真書尚且如此,不用說更富于使轉變化的行書與草書了。如果你還認為古人最初寫的真書、行書、草書本來就如此,甚至把走形失真之處也揣測成是古人力求毫鋒飽滿、中畫堅實,于是一味地亦步亦趨、死板模仿,以致有意求拙,以充古趣,豈不過于膠柱鼓瑟?

碑如此,帖亦如此。好的帖講究用棗木版,硬,不易走形損壞。帖刻的工藝也有好有壞。如著名的宋代的淳化閣帖,本身刻得很粗糙,但宋徽宗的以淳化閣帖為底本的大觀帖卻刻得十分精致,幾乎和寫的一樣。但它們的制作工藝與碑大致相同,故而再好也無法表現墨色的濃淡、干濕,并存在多次失真的情況。總而言之,不管碑也好,帖也好,我們千萬別以為古人最初的墨跡即如此,否則就會把失真與差誤的地方也當成真諦與優長加以學習了。其結果只能像我在《論書絕句》中所云:“傳習但憑石刻,學人模擬,如為桃梗土偶寫照,舉動毫無,何論神態?”

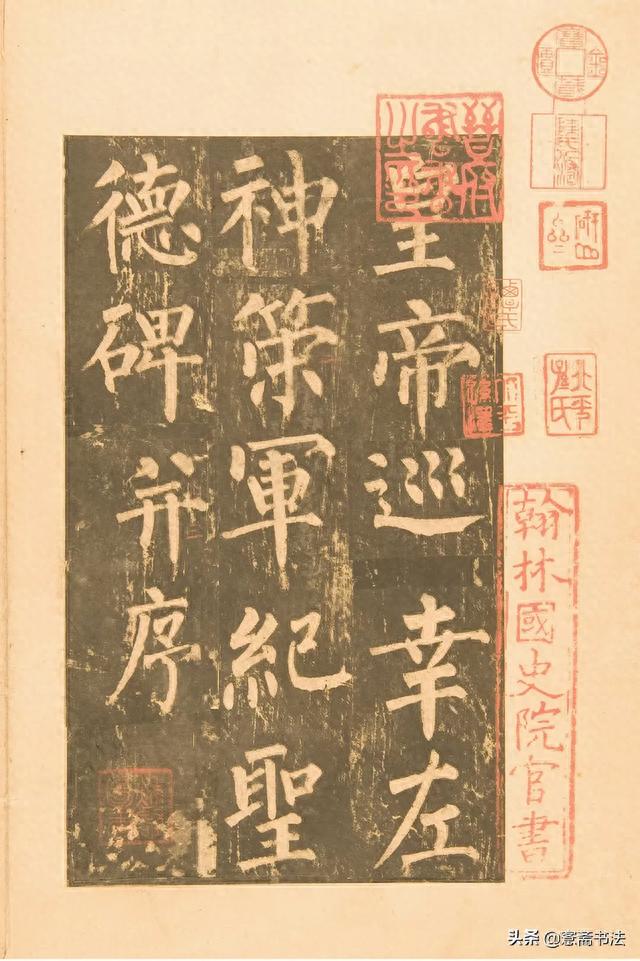

▲柳公權《神軍策碑》局部

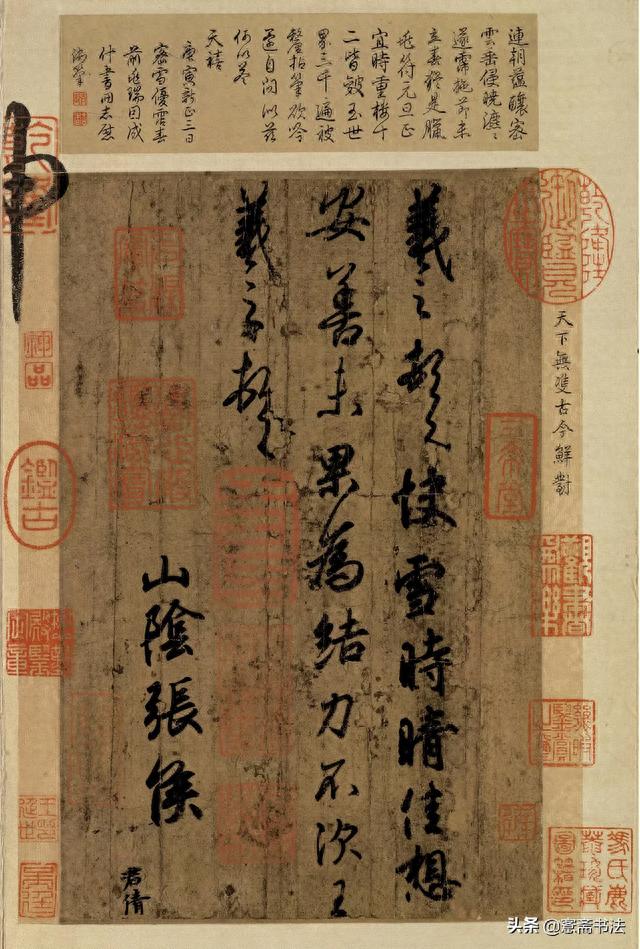

這里需順便指出的是,有人對碑與帖的關系又產生了一些無意或有意的誤解,如認為碑上的字是高級的,帖上的字是低級的;寫碑是根底,寫帖是補充。比如康有為就特別提倡“尊碑”。他所著的《廣藝舟雙楫》中就專有一章談這方面的內容。他寫字也專學《石門銘》。還有人從而又生發出所謂的“碑學”與“帖學”,好像加上一個“學”字,就成為一種專門的學問了。這是無稽之談。對于初學寫字的人來說,碑由于字比較大而清楚,且楷書居多,學起來容易掌握;帖行草居多,經常有連筆和干筆帶來的空白,對連字的基本形狀結構都還不很分明的人來說,自然更難掌握。就這層關系而言,臨碑確實是根底,但有了一定的基礎后,二者就無所謂誰高誰低了。究竟是臨碑還是臨帖,全看自己的愛好了。再說,碑里面因刻工技術的高低、拓工水平的好壞也有優劣之分。如柳公權的《神策軍碑》刻得非常好,雖然干濕濃淡無法表現,但筆畫字形刻得極其精致周到;但同是柳公權的《玄秘塔碑》就刻得相對粗糙。又如顏真卿,楷書大字首推《告身帖》,所謂“告身”就相當于今日的委任狀,按情理說,顏真卿不可能為自己寫委任狀,故此帖肯定是學他書法且學得極其神似的人所寫,但此帖的風格與顏真卿的《顏家廟碑》《郭家廟碑》等都屬一類,但我們隨便拿一本宋拓的碑,遠遠不如《告身帖》看得這樣分明真切。所以真假暫且不論,但從學習寫法來看,《告身帖》要優于一般的碑。又如古代有所謂的“嚮(向)拓本”,所謂“嚮(向)拓”是指用透明的油紙或蠟紙蒙在原跡上向著光亮處,將它用雙勾法將原跡的字勾出來,再填上墨。唐人已有這種方法,宋人也用這種方法,但不如唐摹得精細。有的唐摹本相當的好,如《萬歲通天帖》和神龍本的《蘭亭序》,連碑中不能表現的墨色的濃淡干濕都能有所表現。但這都屬于“帖”類,誰又能說它比碑低級呢?

▲顏真卿《自書告身帖》(傳)局部

▲萬歲通天帖局部

我雖然始終強調“師筆不師刀”——強調臨摹墨跡比臨摹碑帖要好,并在上文列舉了碑帖的那么多問題,但并不是一概地反對臨摹碑帖。因為一來好的墨跡原件終究不是所有人都能見到的,當年乾隆皇帝曾拿出過一次秘藏的王羲之的《快雪時晴帖》給大臣看,大臣無不感到受寵若驚。大臣尚且如此,何況一般的平民百姓?二來即使有了好的墨本真跡,誰又舍得成天的摩挲把玩?三來好的刻本終究能表現出原跡的基本面貌,尤其是字樣的美觀,結構的美觀,終不可被某些局部的失真所掩。但我們一定先要明白碑帖與原跡的區別。正如我在《論書絕句》中所云:“余非謂石刻必不可臨,唯心目能辨刀與毫者,始足以言臨刻本。否則見口技演員學百禽之語,遂謂其人之語言本來如此,不亦堪發大噱乎?”如果你看過一些好的墨跡本,并能在臨碑帖時發揮想象,“透過刀鋒看筆鋒”——透過碑板上的刀鋒依稀想見那使轉淋漓的筆鋒,那就更好了。那就如我在《論書絕句》中所說:“如現燈影中之李夫人,競可破幃而出矣”——當年漢武帝非常思念死去的李夫人,方士云能將李夫人的魂魄招來,屆時漢武帝果然在幃帳的燈影中見到李夫人——只要我們能將本來死板的碑帖借助感性的想象,把它看活了,將它盡量變成一幅活的墨跡就成了。

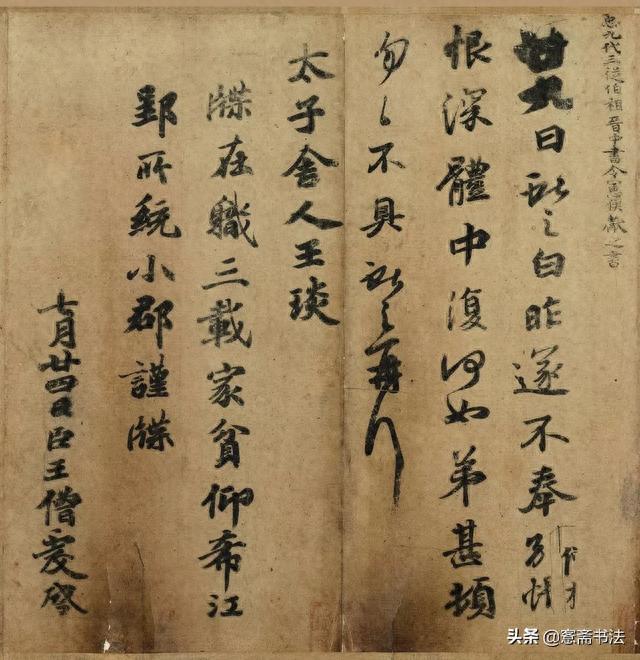

▲王羲之《快雪時晴帖》

以上所說都是以現代影印術尚未出現為前提的。古時人們得不到真跡做范本,怎么辦呢?最好的辦法是找勾摹的拓本。但這也很難得,所以對一般人來說只好憑借好的刻本,再等而下之,就只好憑借翻刻本了。有的人稱好的刻本為“下真跡一等”,這已是夸獎的話了,陶祖光甚至更夸張地說好的拓本可“上真跡一等”,因為真跡已死無對證,無從查找了。但在現代精良的影印術發明之后,好的影印本確實可“上真跡一等”,因為一來它確和原跡一模一樣,包括墨色的濃淡干濕、枯筆的飛白效果與原件毫無二致,這一點是“嚮(向)拓本”無法比擬的。二來便于使用,你可以將它置于案頭隨時把玩,不必擔心它的損壞,因此它的收藏價值雖不如真跡,但實用價值確實大于真跡。我家長年掛著影印的米元章和王鐸的作品,要是真跡我舍得隨便掛嗎?因此現代影印術的發明,真是書法愛好者的一大福音,它為我們輕而易舉地提供了最理想的范本,這可是古人夢寐難求的啊。

2

何謂碑、何謂帖

2

“碑”字從“石”、從“卑”,原指墳前的矮石樁,最初上面還有一個窟窿,原用于下葬時系棺槨用,也可以用來系葬禮時的犧牲品,如豬羊之類。后來在上面刻上墓主的名字,碑石也變得越來越大,碑文也變得越來越多,內容也越來越豐富,不但可以用來記載死者的有關情況,而且凡紀念功德的紀念性文字都可以書碑。漢代就有著名的《石門頌》,北魏時有《石門銘》,記載褒斜一帶的有關情況。到唐代,開始多求名人書寫,甚至皇帝自己寫。唐太宗就寫過兩個碑,一為《溫泉銘》,歌頌他洗澡的溫泉如何好,如何有利于健康,此碑早已不存,現有敦煌的孤本殘帖;一為《晉祠銘》,紀念周成王分封其幼弟叔虞于唐之事,晉祠即指叔虞的廟。后來李唐王朝之所以稱“唐”,是因為他們自視為叔虞的后代,所以《晉祠銘》兼有歌頌大唐王朝立國之意。唐高宗效法其父,寫過《李勣碑》;武則天則為其面首張昌宗寫過《升仙太子碑》,硬說他是仙人王喬王子晉的后身,立于河南緱山。此碑現在還有,碑旁已砌上磚墻加以保護。

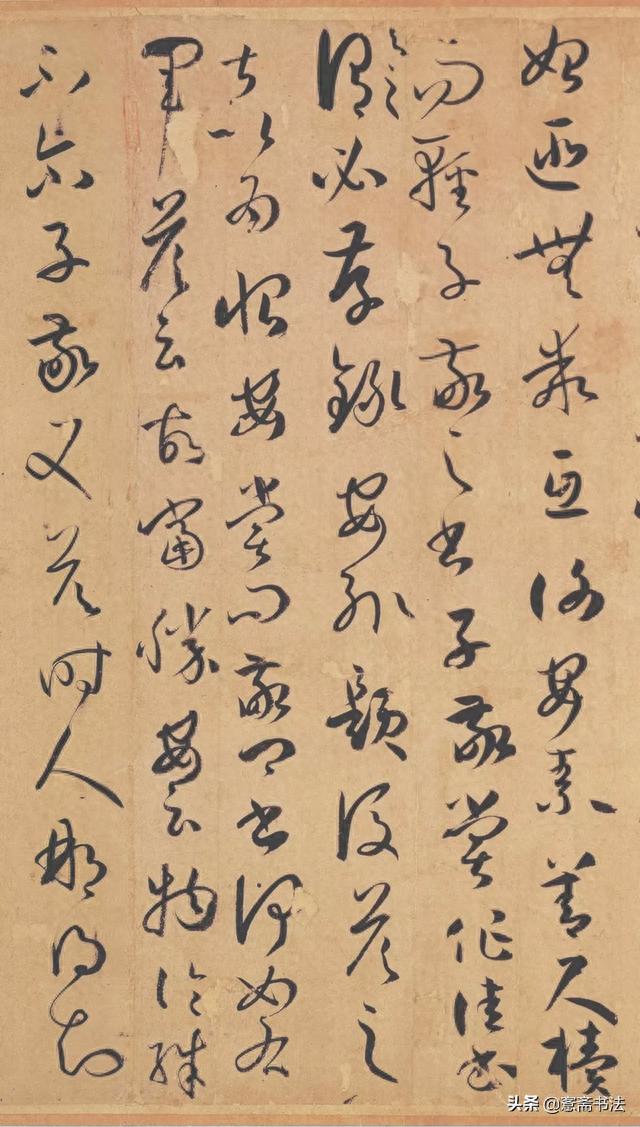

▲孫過庭《書譜》局部

碑的歌頌紀念性質決定它多以鄭重的字體來書寫,這樣也便于讀碑的人都看得清。漢時多用隸書,唐時多用楷書。我們今天見到的虞世南、歐陽詢、柳公權、顏真卿的碑無一例外,全是用楷書來寫,字又大,又清楚,所以便于成為后來學習楷書的范本。只有皇帝例外,他們至高無上的地位可以不受這一限制,愛怎么寫就怎么寫,所以唐太宗、唐高宗就用行書寫,武則天甚至用草書寫,草得有些字都很難辨認。

▲升仙太子碑額

帖,最初指古人隨手寫的“字帖子”,也稱“帖子”,實際上就相當于今天所說的便條、字條、條子,所以寫起來比較隨便,字往往很少,有的就一兩行,如著名的《快雪時晴帖》就三行。淳化閣帖中有很多這樣的作品。用于拜見主人時,稱“名帖”、“投名帖”。最初是折起來的,因而也稱“折子”,里面就寫一行字,說明自己的姓名、身份,后來變成單片的,稱“單帖”。我見過清朝人的單帖,官越大、頭銜越多的,字反而越小,官越小的字反而越大。外邊還可以用一個皮夾子裝著,稱“護書”,由跟班的拿著。到了被拜訪人的家,由跟班的拿出來,交給門房,門房收下后,舉著到二門,朝上房喊“某大人(或某老爺)到”,主人聽到后說聲“請”,然后門房回來也向客人說聲“請”,便可以領著他去見主人了。如果是下級呈遞上級的公文,則稱“手本”,按一定寬度折成一小本。還有信,其實也屬于帖,比如現在流傳的王羲之的幾種帖,大部分都是他當時寫的信,《快雪時晴帖》實際上也是信。有時寫給大官的信,大官可能在信后隨手批幾句批語,有如皇帝在大臣的奏折上批上“知道了”云云,那也屬于帖。《書譜》曾記載,王獻之曾鄭重其事地給謝安寫過一封信,并自認謝安“想必存錄”,但沒想到謝安只是于原信上“批尾答之”,令王獻之大為失望。在古人看來,這些都屬于帖。《蘭亭序》雖然比較長,但它仍屬帖,因為它是文稿子,上面還有改動涂抹的痕跡。因此我們可以給帖下一個廣泛的定義:凡碑之外的、隨手寫的都可稱帖。后來這些帖不管用勾摹的辦法,還是刻版的辦法保留、流傳下來,人們仍然稱它為“帖”。有人說豎石叫碑,橫石叫帖,這并不準確,其實,墓前的橫石也叫碑。

既然是便條的性質,所以寫起來就比較隨便,文辭既很簡單,所用的字體也大多屬行書或草書。當然,帖中也有用較正規的字體的,如王羲之的《快雪時晴帖》,正像碑中也偶爾有用行草的。因此碑與帖的區別主要是當初用途的不同與由此而來的所選用的字體的不同。碑是樹立在醒目的地方供人看的,它唯恐別人看不清,所以字往往選用又大又清楚的楷書、隸書;帖多數是一個人寫給另一個人的,只要兩人之間能看懂即可,所以字體可以隨便。在秘而不宣時(這種情況是很多的,如有人在信中附上一句“閱后付丙”——閱后請燒掉,就是明證),恨不得寫出的字除對方外,誰也看不懂,像密碼一樣才好。

▲龍門二十品之鄭長猷造像題記

現在有人從碑中和帖中字體的不同引出“碑學”“帖學”這一概念,這其實并不準確。如果我們把研究碑和帖是怎樣來的,又是怎樣發展變化的,里面有多少種類,漢碑是怎么回事,魏碑是怎么回事,稱為“碑學”“帖學”尚可,但如果把研究碑上的字稱為“碑學”,把研究帖上的字稱為“帖學”,就不準確了。還有人把研究“寫經”上的字稱為“經學”、“經體”,這就更不準確了,經學哪里是指這個。不管是研究碑上的字,還是研究帖上的字,或是研究寫經上的字,都是書法學。我們不能把碑上的字與帖上的字,或寫經上的字截然分開,然后一個稱“碑學”,一個稱“帖學”,一個稱“經學”,這容易引起歧義。

3

對碑帖及臨寫碑帖時的一些誤解

3

在第一講中我已指出由握筆等書寫方法的誤解而造成的書寫時的一些錯誤,這里我想再著重談談由對碑帖的誤解而造成的錯誤。這些錯誤大致又分兩類。

第一類是由于不知道碑帖的失真而造成的對碑帖死板機械的臨摹。

比如,你如果不知道墨跡本來是很圓潤的筆畫,只是經刀刻以后才變成方筆,于是不加分辨地機械模仿,把筆畫都寫成“方頭體”,甚至把它當成古意和高雅來刻意追求,這就錯了。有人還因此把沒拓禿的魏碑稱為“方筆派”,把拓禿了的魏碑稱“圓筆派”,這就更屬無稽之談了,他們不知道像龍門造像中的那些方筆其實都是刀刻的結果。龍門那里的石頭很硬,不好刻,比如要刻一橫,只能兩頭各一刀,上下各一刀,它自然成為方的了,古人用毛錐筆是寫不出來那么方的筆畫的。清末的陶濬宣(心耘)就專寫這種方筆字。還有張裕釗(廉卿)寫橫折時,都讓它成為外方內圓的,真難為他怎么轉的筆,我把它戲稱為“煙灰缸體”。碑帖中確實有這樣的字體,但外邊的方是刀刻所致,里邊的圓可能是刀口旁剝落所致。他不知道這一點而去機械地模仿就很無謂了。更令人遺憾的是,有些人還專門學張裕釗的這種寫法,他的很多學生,有中國的,也有日本的,專跟他學這種寫法,至今已流傳兩三代了。我還曾遇到過這樣一件事。一天,一位自稱老書法愛好者的人駕臨寒舍,稱他收藏有最好的歐帖,并終生臨摹不已。邊說邊打開一摞什襲包裹的碑帖,我一看真為惋惜,他自認為最好的這些碑帖,實際不過是專出《三字經》《百家姓》《千字文》(合稱“三百千”)之類的“打磨廠”(北京的一個地名,內有一些印制碑帖、年畫、紅模子的小作坊)一級的東西,粗糙得很,筆道都是明顯的刀刻方頭,字形都已明顯變形。試想,以此為范本用功一生,還自謂得到了歐體的精華,豈不可惜?

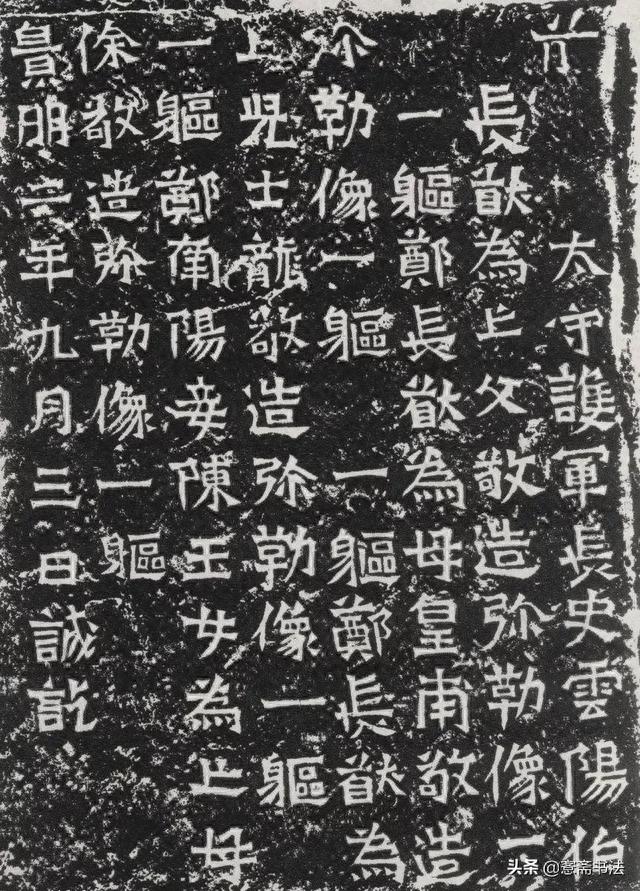

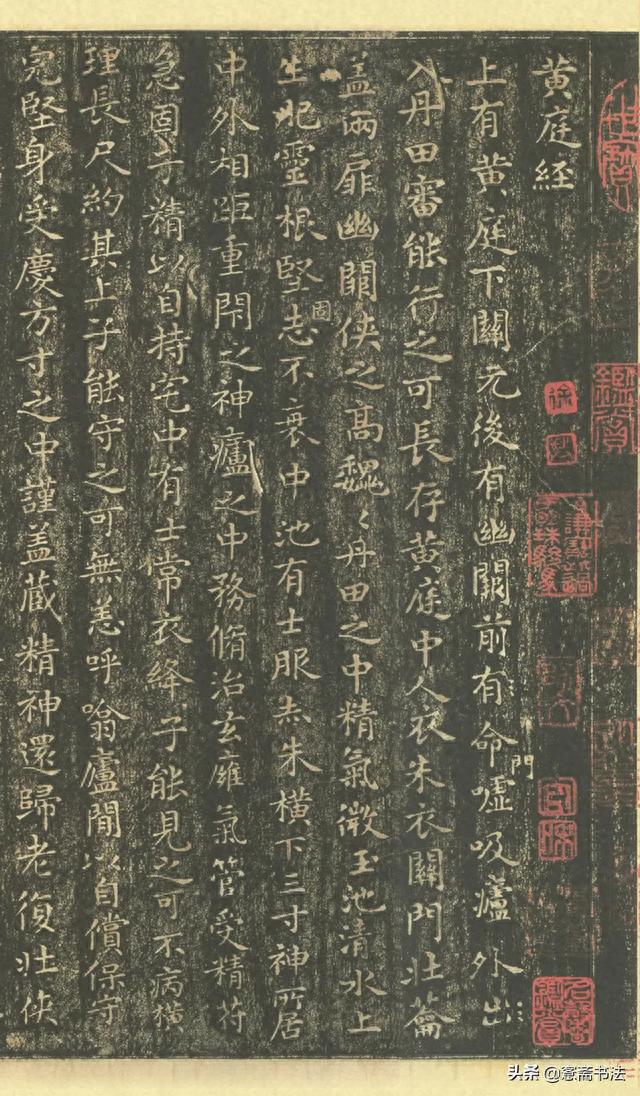

又比如有的碑上的字,字口旁有缺損剝落,于是拓下來的字便會在字口旁出現一些多余的部分。有的人不明白這是怎么回事,便在臨摹時在筆道旁故意出一些刺狀的虛道,我戲稱它為“海參體”。又如碑上的細筆道在拓時因用力不勻或用墨過濃,都容易拓斷,有人認為古人在寫時原本如此,在臨摹時也跟著故意斷。這種斷筆、殘筆在小楷的碑帖中更易出現。因為原本字刻得就小,筆道就淺,拓多了自然更易模糊。如宋人刻過很多附會為王羲之的小楷帖,像《黃庭經》《樂毅論》《東方(朔)畫贊》等。這些帖中,“人”字一捺的上尖往往拓不上,于是變成了“八”字,“十”字一橫的左半部分拓不上,于是變成了“卜”字。我小時曾看到兄弟倆一起面對面地坐在桌子的兩旁認真臨帖,都用我前邊說過的自認為頗具古意的“豬蹄法”握筆,而且每寫到碑上出現拓殘的斷筆時,哥兒倆就互相提醒,嘴里還念念有詞:“斷,斷”,顯然是把它當成一種古人有意為之的特殊筆法加以模仿。當時我還小,不知怎么回事,只覺得很奇怪,后來弄清楚怎么回事后,覺得這兄弟倆真可笑。其實,不用說一般人了,就連很多書法家亦如此,比如明代的祝允明、王寵等就有意這樣寫,因此他們的字往往有這樣的斷筆。

▲王羲之《黃庭經小楷》局部

第二類是概念上的錯誤。有些人因看到碑上的字多是方筆,為了刻意仿效它,就制造出一些莫名其妙的書寫理論和書寫方法,以期達到這樣的效果。還有人因看到碑上的字多是方筆,便誤認為所有的字都應如此,不如此就連是否是真的都值得懷疑了。

如清朝的包世臣在其所著的《藝舟雙楫》中記載他曾從黃小仲(黃景仁字仲則之子)那里聽說過一個關于用筆的很高深的理論,叫“始艮終乾”,當他想進一步向他請教何謂“始艮終乾”時,他則笑而不答,以示高深。其實這是一種想把筆畫寫成方筆的用筆方法。如果我們把一橫看成是三間坐北朝南的大北房(古人的地圖是上南下北),那么按照八卦的排列它的西北角叫乾,正北叫坎,東北角叫艮,正東叫震,東南角叫巽,正南叫離,西南角叫坤,正西叫兌。所謂“始艮終乾”指從東北角艮位下筆,往上一提,然后描到東南角的巽位,然后平著從中間拉到西邊,把筆提到西南角的坤位,‘最后將筆落到西北角的乾位,這樣一來就能把筆畫描成方的了。這不叫寫字,這叫描方塊兒,比“海參體”更等而下之了。總之想要硬用毛錐筆寫方筆字,必定會出現很多怪現象。

又如清朝還有一個叫李文田的人,專門學寫碑。他曾在浙江做考官,在回來路過揚州時,為汪中所藏的《蘭亭序》作了一大段跋。其中心觀點是,《蘭亭序》不是王羲之所寫,理由是晉朝人的碑中沒有這樣的字。他不知道晉朝的碑本來就不可能有這樣的行書字,因為那時碑上的字都是工工整整的,一直到唐朝歐、柳等人莫不如此,只有皇帝老兒的碑才偶爾有行書字。不用說古人的碑了,就是現在人在門口上貼一個“閑人免進”的條,也要寫得工工整整的才行,才能達到讓人看清從而不進的目的,否則,寫得太潦草,豈不是還要在旁邊加上釋文?換言之,他們不懂得書寫的形狀和書寫的用途是有密切關系的。我們知道漢朝鄭重的字都用隸書,而現在看到的出土的漢代永元年間的兵器簿全是草書,敦煌發現的漢簡中,有關軍事的也全是草書。為什么?因為軍中講究快,為了這個目的,所以就要選用與之相適應的字體。直到今天亦如此,比如報頭為了美觀醒目,可以用各種字體,但到了里面的正文,必定還用最易辨認的宋體或楷體。《蘭亭序》本來是書稿,它當然會選用行書字,而不用當時工工整整的正體。正像我們今天隨便寫一個便條,誰會把它描成通行于書報上的宋體字呢?因而豈能因碑中沒有這樣的字就說《蘭亭序》是假的呢?他還用《世說新語》所引的注與《蘭亭序》有出入為據,來論證《蘭亭序》為假,殊不知古人以引文作注本來可以撮其原文之大意,他不說所引簡略,而反過來懷疑原文,更是無知。

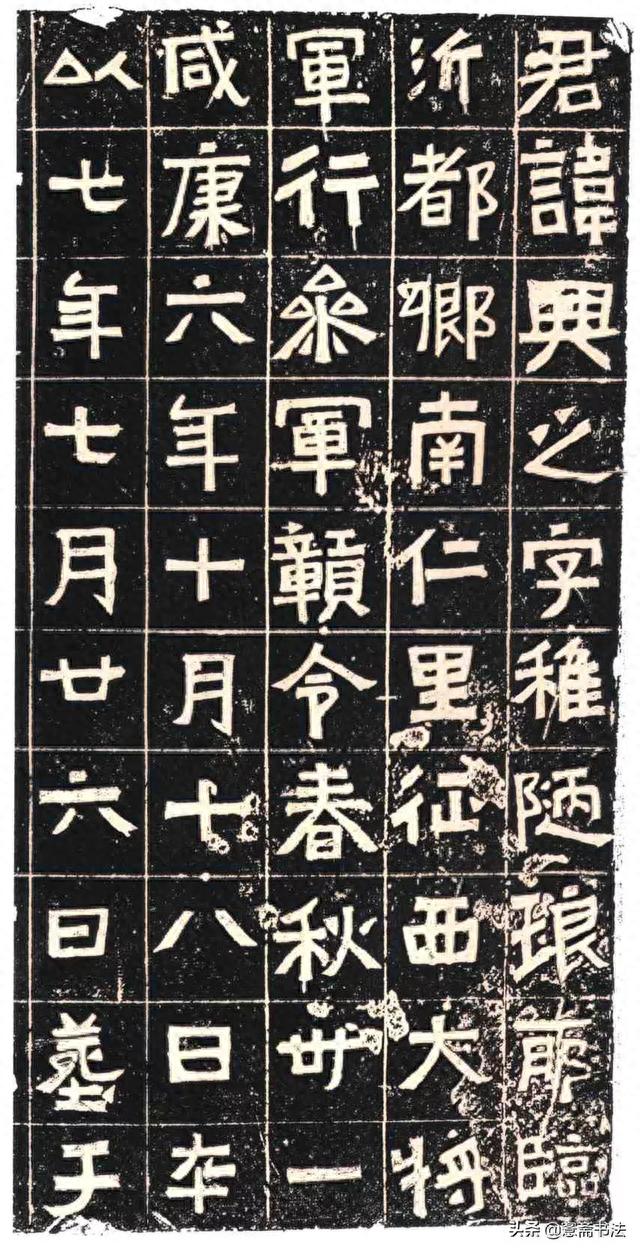

▲王興之墓志

這種觀點后來又得到某些人的發揮,他們看到南京出土的晉朝的《王興之墓志》等都是方塊筆,認為《蘭亭序》也應該是這樣的才對。還說如果真有《蘭亭序》,其筆法必定帶有“隸意”才對。如果沒有“隸意”必定是假的。殊不知這些碑的方筆畫都是刀刻出來的效果,當然會是刀斬斧齊,但拿毛錐筆去寫,無論如何是寫不出這樣的效果的。再說唐人管楷書就叫“今體隸書”,《唐六典》中就有這樣的記載。唐朝的《舍利函銘》的跋中就有“趙超越隸書”之語,而所用之字,全是標準的楷書。雖然都叫隸書,但漢隸和唐楷是名同實異的,李文田要求晉朝的行書要有漢碑的隸書的筆意,這也是一種誤解。我們不能死板地理解這些名詞,應該根據具體情況去正確理解。比如張芝曾寫過這樣的話:“草草不及草書”,這里的“草書”實際應是起草的意思,如果把它理解為草體書,說我來不及了,不能寫草書了,只能一筆一畫給你工整地寫楷書,這合邏輯嗎?又比如某人小時挺胖,大家都管他叫“胖子”,但到大了,他不胖了,我們能說他不是那個人了嗎?同樣的道理,如果還把這里“隸”理解為蠶頭燕尾式的筆畫,硬要從《九成宮》,甚至《蘭亭序》中去找這種隸意,找不到就瞎附會,看到那一筆比較平,就說那就是隸意,豈不可笑?

2、帖子是什么意思,帖子的意思是什么

帖子的意思是請柬,邀請客人時送去的通知拼音:tiě zi帖子有喜帖(結婚時發的帖子),哀貼(死人時發的帖子),主要為請帖之意,下面我們就來聊聊關于帖子的意思是什么?接下來我們就一起去了解一下吧!

帖子的意思是什么

帖子的意思是請柬,邀請客人時送去的通知。拼音:tiě zi。帖子有喜帖(結婚時發的帖子),哀貼(死人時發的帖子),主要為請帖之意。

引證釋義:巴金《家》二二:“下午錢家又打發仆人來,拿了錢太太的帖子向周氏道謝。”

近義詞:請柬、請帖等。

本文關鍵詞:門生帖子是什么意思,微信中的帖子是什么意思,結婚下帖子是什么意思,帖子是什么意思啊網絡用語,貼子和帖子是什么意思。這就是關于《帖子是什么意思,帖子的意思是什么(啟功先生教你學書法)》的所有內容,希望對您能有所幫助!更多的知識請繼續關注《犇涌向乾》百科知識網站:!

99%的人還看了

猜你感興趣

版權申明

本文" 帖子是什么意思,帖子的意思是什么(啟功先生教你學書法)":http://eshow365.cn/3-75090-0.html 內容來自互聯網,請自行判斷內容的正確性。如有侵權請聯系我們,立即刪除!

- 上一篇: 十二星座女喜歡你的暗示

- 下一篇: 妻子出軌兩個孩子了該不該離婚